观点

如何评估金融服务的客户体验

五个关键原则帮助公司更清晰地评估客户体验,改进决策方式,并推动业务增长。

随着客户体验(CX)成为金融服务公司的核心战场,许多新问题常常困扰着有经验的领导者、产品所有者、营销人员和运营负责人:

- 如何判断客户体验中哪些部分真正重要?

- 我如何保持一体化全面的视角,协调不同的职能、业务单位和地区?

- 我如何激励团队合作,共同提供卓越的客户体验?

我们与不同客户合作,进行过各种全面而精细的专业评估。我们发现,有些公司先花费了数百万美元在复杂精密的测量软件上,然后才开始努力将他们的数据转化为可操作的洞察和方案。而另一方面,有些人仍然依赖于不同系统生成的CSV文件和手动生成的报告,纠结于如何在脱节的、难以比较的数据中找到有意义的结论。

我们认为,以下五个关键原则可以帮助公司更清晰地评估客户体验,改进决策方式,并推动业务增长。

1. 从对客户最重要的方面开始

大型企业的领导者想必都面对着这样的诱惑:不如只衡量自己平台内的互动和交易。然而,这种常见的心态会导致评估流程忽略客户购买周期中真正重要的环节,而获得不完整的结果。

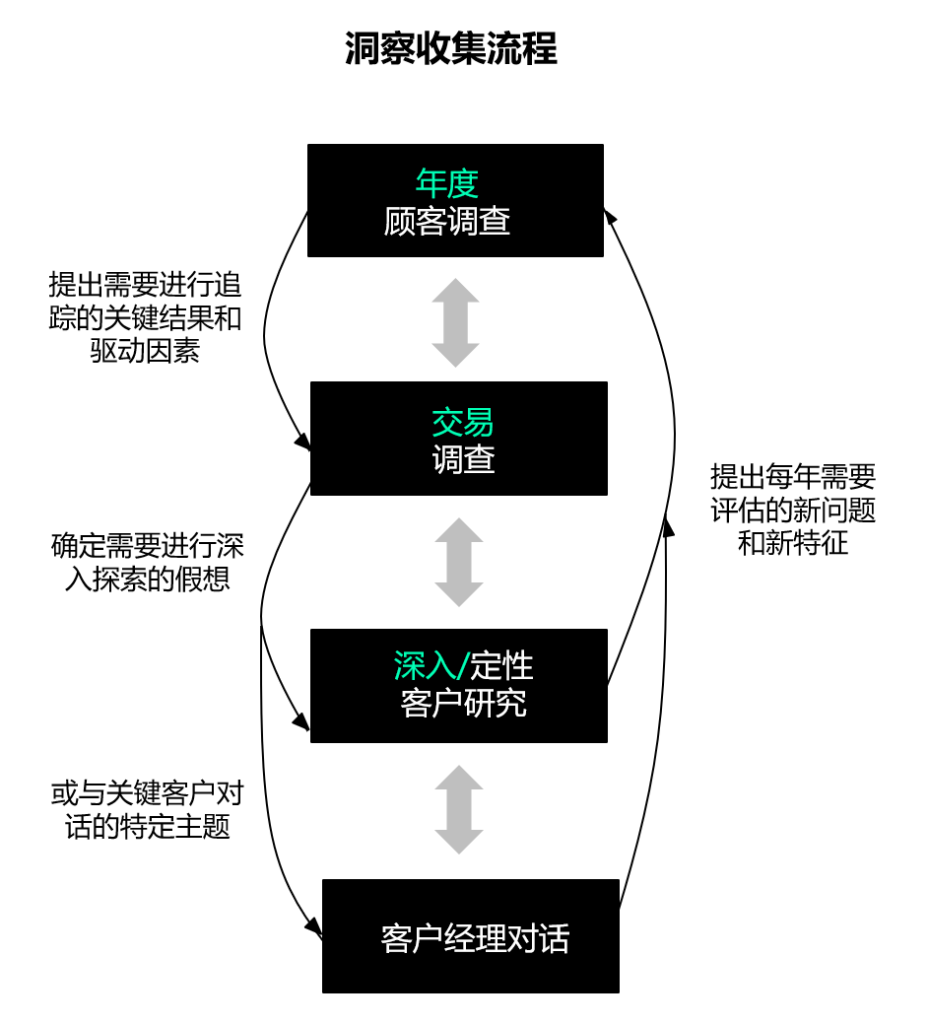

我们曾帮助北美一家大型金融机构评估客户体验。我们从顾客的角度出发,了解他们在自始至终的体验中最关注哪些方面,来判断真正有意义的评估标准。我们使用深度访谈和人类学研究等定性研究方法来发现整个客户体验周期中的关键时刻。然后,我们再使用定量研究来加强我们对关键时刻客户行为的理解,并明确这些客户行为对具体业务成果的影响。

2. 定义跨级别和职能的统一框架

大多数大型组织都有多套客户体验评估框架、技术、KPI和报告机制。虽然这些中的每一个都可能用于不同的管理级别和职能,但它们也会产生多个不同版本的“重点标准”。这使得跨职能团队很难将洞察转化为行动。

在我们的工作中,我们通过定义统一的客户体验评估框架,力求使评估更具可操作性。这样的框架通常可以跨越不同的管理级别和职能,同时还可以识别不同的评估要素之间的关系,从而获得更全面的结果。

有了这样的框架,高级管理人员、经理和一线运营者都能够通过一致的方法对公司的客户体验表现、问题和机会进行评判。管理人员可以通过高级别的KPI来决定整个公司的客户体验首要任务。下级经理则可以使用更详细的KPI来定义关键行动和时间节点,来配合达成公司的首要任务,并合理分配投资。一线运营者可以利用非常详细的指标来推动计划的实施,设定服务层面的目标并跟踪进度。

3. 加入先行和滞后指标,建立一个更好的模型

管理者必须具备敏锐的判断能力,识别出能够准确体现客户影响和最终业务影响的正确指标,才能开发出优秀的客户体验评估统一框架。为了做到这一点,我们需要确保运用广泛的数据(理想情况下包括:运营、客户情感/认知、客户行为反馈和业务数据)以及强大的计量经济模型和分析,明确建立客户体验评估和财务价值之间的关联。

例如,我们为一家大型美国金融服务公司开发了一套模型,为其不同的客户体验指标建立了关系。在此过程中,我们的数据和分析团队确保:

- 考虑时间动态,将一个时间段的观测与不同时期的观测联系起来

- 通过引入联合确定的变量来确保对变量的同时性和相互作用进行考量,从而捕捉数据的交互和内生性

- 衡量非线性关系并考虑收益递减,以确保将真正的影响隔离出来

- 控制和捕捉宏观经济变化和冲击对业务的影响(例如,利率或监管的变化)

- 考虑概率论带来的不确定性——通过蒙特卡罗模拟确定预期结果、可能结果和可能性程度

我们的分析团队还解析出了经理应该经常审查的先行标(例如参与度、数字活动),以及这些指标如何预测滞后指标(例如客户的赢取率,保留率和支持率)并影响财务表现。最重要的是,该模型成为了一个假设模拟器,让我们的客户能够评估不同客户体验改进可能带来的财务影响。

4. 在行业内及行业外进行比较

在选择对哪个客户体验领域进行投资时,竞争基准有着重要的作用。但是,我们认为仅将你的客户体验与竞争对手进行比较是错误的。你的客户肯定远远不只这些,因此有必要与多个不同品类的市场领导者进行比较 ——在客户满意度较低的行业尤是如此。

例如,我们为一家大型全球保险提供商开展的研究显示,他们在亚洲主要市场的客户体验得分高于大多数竞争对手——特别是在顾客旅程的重要节点。然而,仔细研究后我们发现,该市场的整体行业得分显著低于其他可进行比较的市场,反映出顾客对整个行业的不满。

尽管这一保险公司称自己提供“领先的体验”,但他们的管理人员也认同他们并不希望成为“矮子中的长子”。相反,他们认为进一步加强自身客户体验的优势将是超越竞争对手和市场革新者的绝好机会。

5. 定义和开发评估治理模型

如果缺乏治理模型的管理,无法有效地部署、维护数据并基于洞察做出行动,最终改变和提升客户体验,最完善的评估策略也终将失败。

根据我们的经验,成功的治理模型通常专注于解决三个关键问题:

- 什么组织/职能的人员将负责数据的部署和维护,并根据客户体验评估的报告和洞察采取行动?

- 需要哪些管理流程来推动系统性的部署和维护以及客户体验优化的执行?

- 需要哪些数据、技术和交互工具来获取、存储和提供整个企业各级别所需的KPI?

结语

总而言之,我们相信在客户体验的战场上,能够将有效的客户体验评估策略与强大的治理模型相结合的公司将具有显著优势。这些公司通过客户的眼睛来观察他们各个阶段所提供的体验。 他们可以在最关键的环节发现客户的需求和新的机会。

他们快速地为正确的团队和管理人员提供此类洞察,使他们能够及时做出行动。 并且当他们采取行动时,他们可以利用客户洞察不仅及时修正问题,更提供给客户让他们感到惊喜和愉悦的体验 ——甚至可以通过更具突破性的创新来变革他们原有的模型。