成本上升、经济不稳定和持续通货膨胀……亚洲企业在2023年面临了重重挑战。随着我们步入2024年,CMO和营销人需要在紧缩的营销预算和不断增加的成本压力下仍然推动增长。

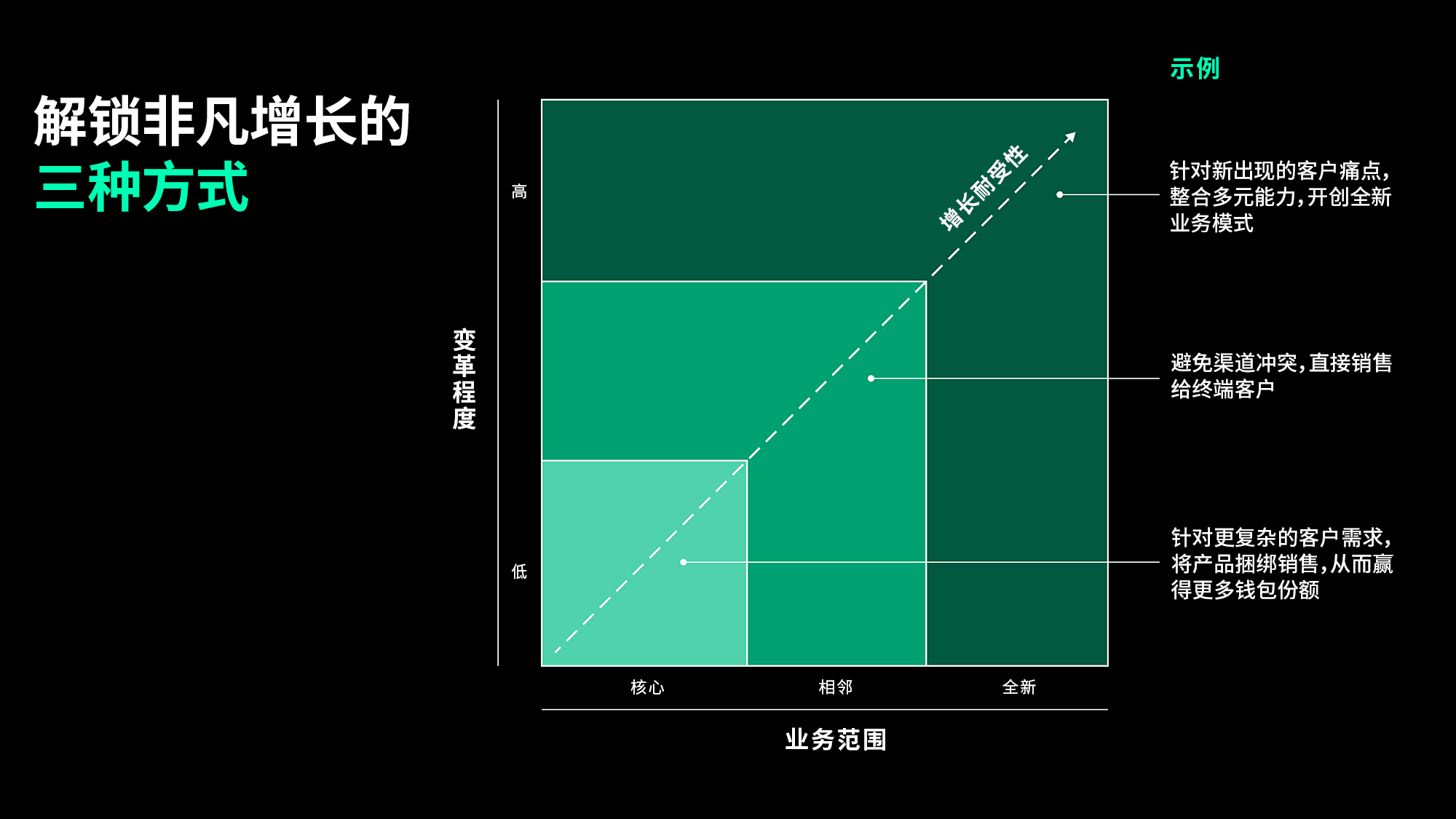

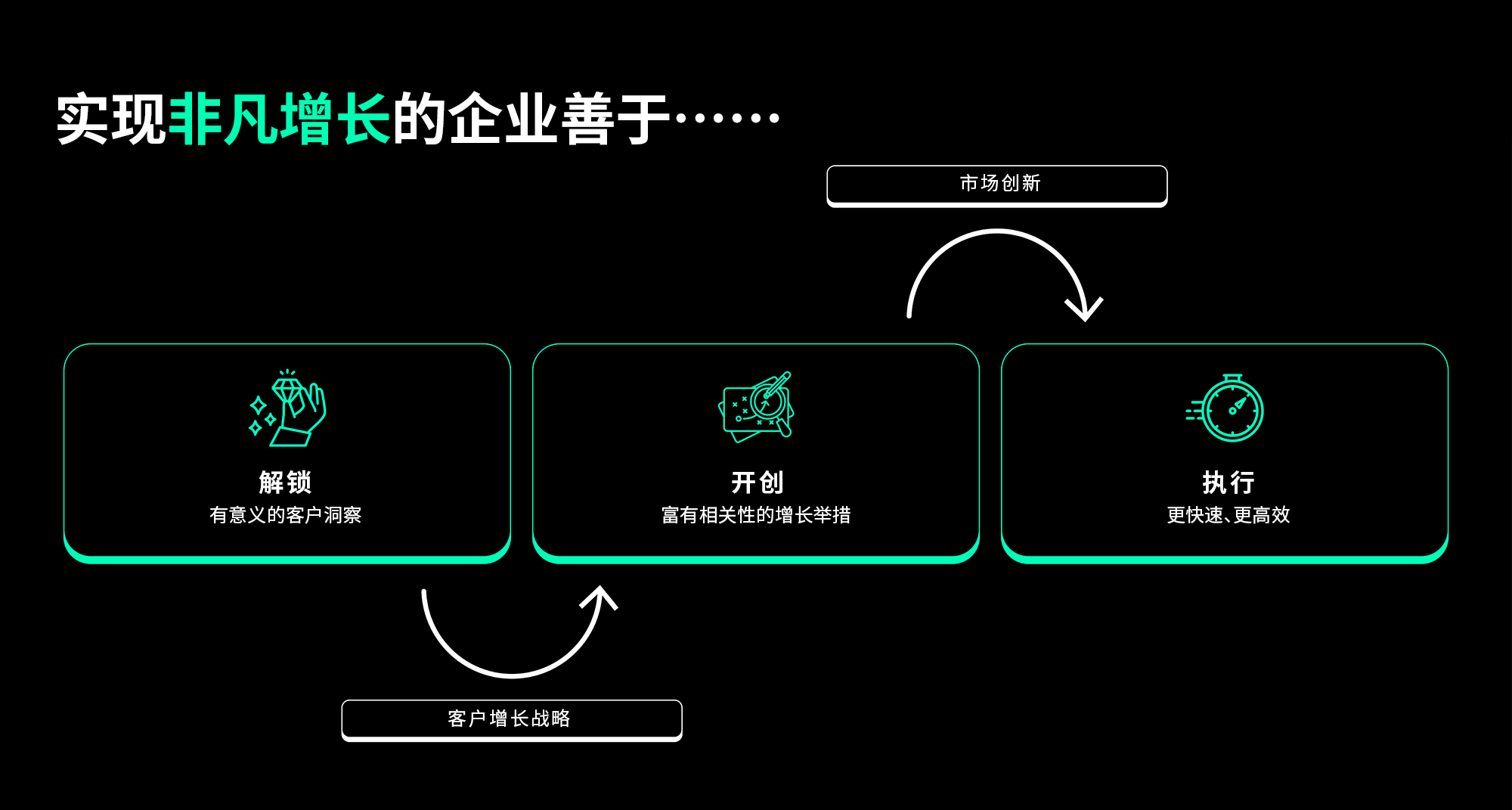

在谨慎而乐观的展望下,亚洲企业领袖应当仔细评估不同品牌和营销任务的优先级,从而稳固提升品牌相关性,推动业务增长。为了在未来一年内释放非凡增长,我们建议您关注以下四大关键战略举措:

首先,通过优化品牌营销漏斗 的投资分配,专注于驱动客户需求,并不断推动转化和忠诚度;

其次,高度以客户为中心——企业领袖应该转变思维模式,不再单纯以产品为战略中心,而是以客户体验为主导 ,从而赢得潜在市场份额并拓展盈利模式,并建立市场领导者形象;

第三,采用统一的营销运营模型 ,促进业务单元之间的有效协作和共同决策。这不仅会推动协同效应,还有助于发掘潜在增长领域;

最后,利用人工智能的力量 来推动增长——例如为战略投资决策挖掘客户洞察,或为客户提供个性化的引人体验。

在本文中,我们将深入阐述这些首要战略任务,探讨企业应如何以敏捷方法和战略远见在不断变革的市场中立于不败之地。

1. 强化需求驱动能力,激发业务增长

后疫情时代的消费者行为已变得更加多元和丰富,这对客户旅程的追踪提出了更高的挑战。因此在2024年,企业高管必须采用更加敏捷的增长战略,并将重点放在如何驱动更多客户需求。

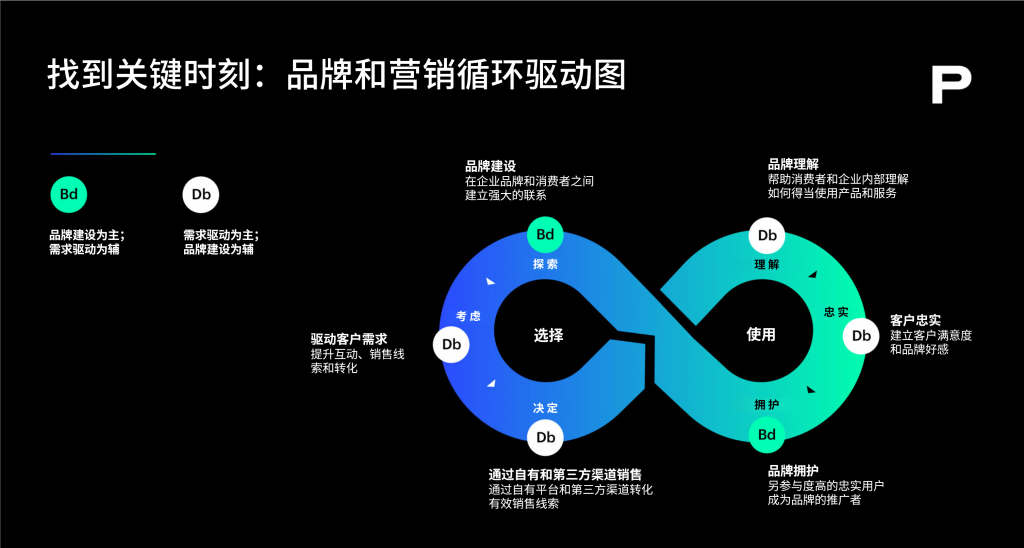

企业高管必须集中精力在客户旅程中的每个阶段明确需求驱动策略,旨在提升客户参与、获客和转化。 例如,凭借敏捷的数据策略建立有效的渠道组合,或打造独特的客户体验以强化客户忠诚、支持和复购。最重要的是,这一增长战略必须以人为本,根植于深刻的消费者洞察。

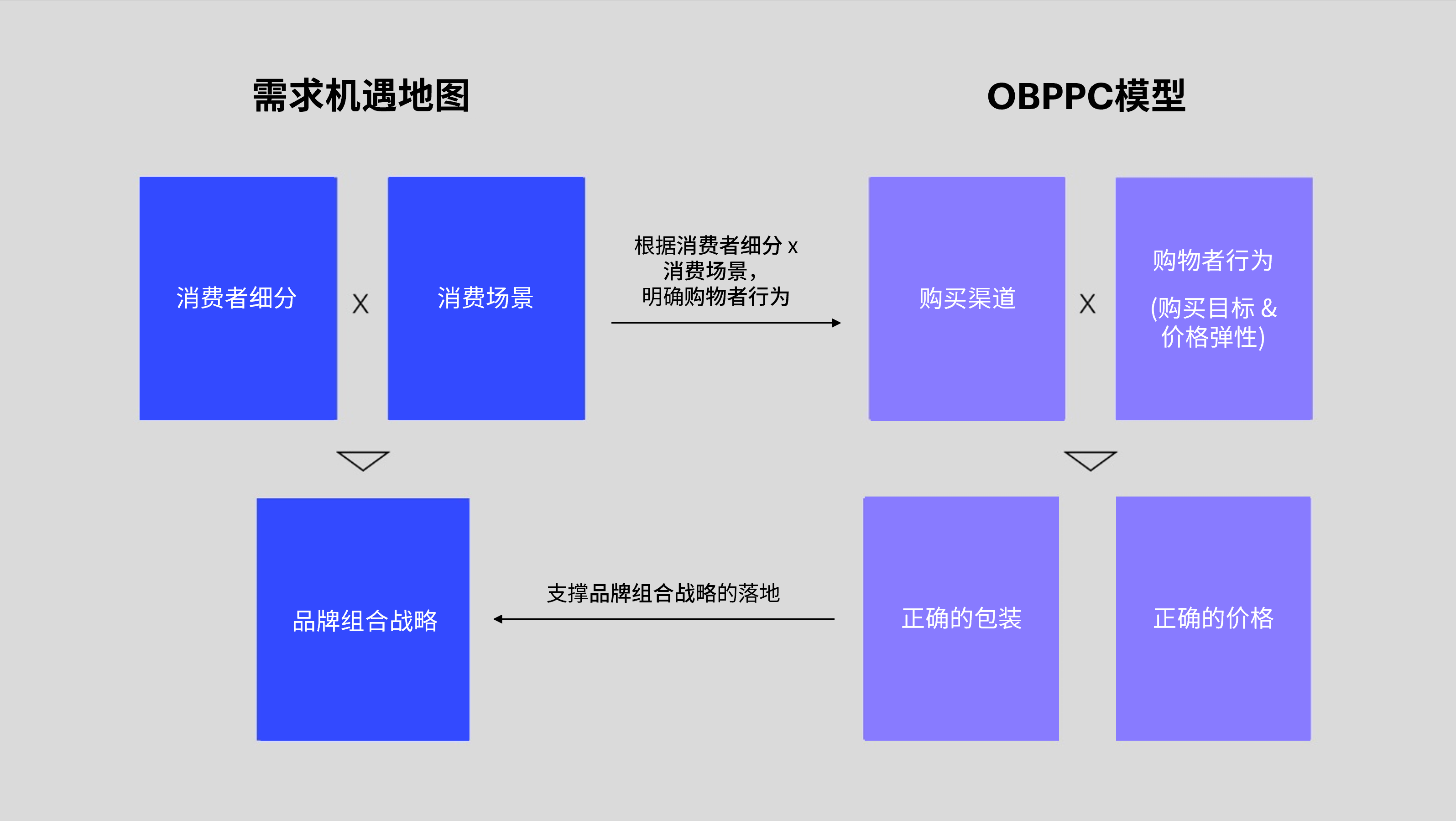

例如,百威英博韩国 就与Prophet铂慧合作,全面了解韩国饮料市场和消费者需求,从而挖掘增长机会。这种基于洞察的方法能对渠道和品牌投资战略提供明确指导,最终实现品牌组合增长。同样,一个跨国运动服装零售品牌 也与铂慧合作,为其亚太业务量身定制品牌营销效果模型。这种数据驱动的策略为客户决策提供了有利帮助,使其能够在品牌漏斗的各个环节优化营销组合,从而在竞争激烈的市场中推动需求,最终实现了加速增长。

2024首要事项: 领导者必须考虑完整的客户旅程,通过战略性的资源分配加强客户需求驱动,并基于迭代的消费者和市场洞察不断调整增长策略。这一转变将使企业的品牌营销工作有效整合,从而实现驱动需求、推动转化和客户忠诚的增长目标。

2. 提升全漏斗客户体验,加速获客转化

在经济形势不明朗的背景下,68%的亚太地区领导者选择通过强化客户服务来提升业务韧性。《亚洲银行家》的数据也显示,感到满意的客户中,77%的人会积极为品牌宣传。这些都凸显了客户满意度在留存现有客户群和促进企业持续增长等方面的关键作用。

首席营销官 (CMO) 正在组织战略决策中扮演着越来越重要的角色,因此,他们有机会将客户体验 (CX) 注入组织DNA,将战略从以产品为中心向以体验为主导进行转型 。要有效推动这一变革,应考虑三个关键原则:

新加坡航空公司的会员计划Kris+ 就是一个优秀的例子,为体验驱动的业务转型如何推动切实增长提供了实例。Kris+于2020年推出,是一个包含生活方式内容的会员福利计划,旨在帮助新加坡航空在航行体验之外与客户进行更多互动。Kris+不仅提供传统里程,还将奖品、特权和支付等多种福利和功能整合到同一个APP中。这一创新举措不仅为新加坡航空提供了强化客户体验的额外机会,使用户在飞行中和飞行外都能享受购物体验,还带来了实质性的价值。新加坡航空公司的潜在客户群得以扩大,Kris+自推出以来在全球已经拥有超过210万次下载,目前已成为该航空公司的重要收入来源。

2024首要任务: 以体验为主导的增长战略不应局限于增强客户参与和忠诚度。当执行得当时,它能成为拓宽市场份额、增加盈利模式,以及巩固品牌市场地位的强化剂。

3. 利用高度协作的运营模型,以更少成本实现更多成果

CMO的角色在过去几年间经历了迅速的变革,他们被要求展示ROI (投资回报),并对企业营收做出显著贡献。因此,CMO正在更深入地参与到跨越各个业务战略维度的的决策过程中去,包括客户体验、产品、销售,有时甚至直接管理这些领域。

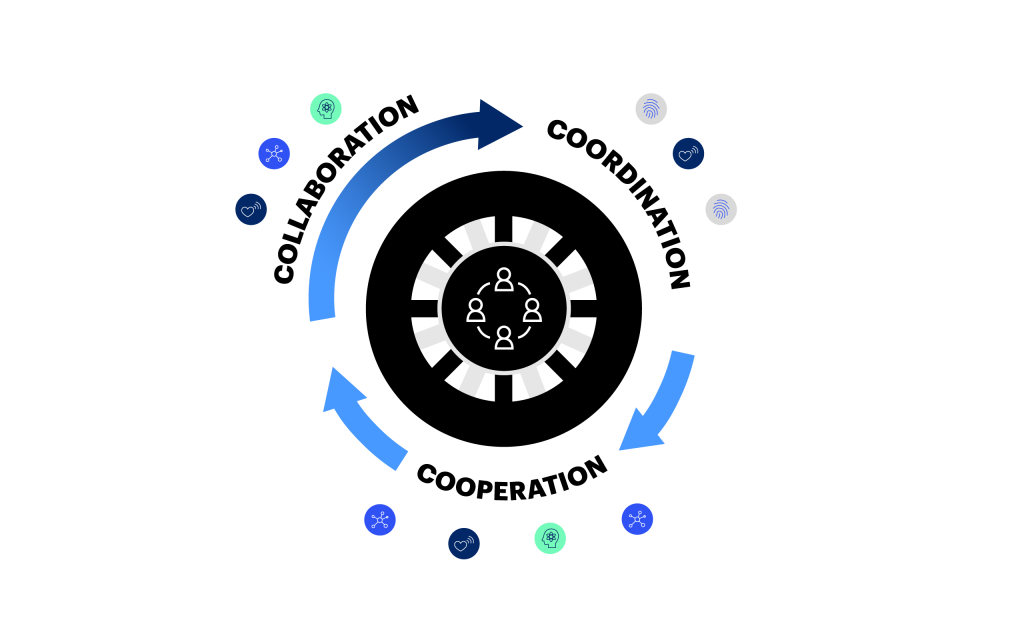

对于首席执行官 (CEO) 来说,在组织内的不同渠道、职能和部门之间建立强大的联结至关重要。 这不仅能促进有效协作,还能确保跨业务职能之间的统一决策。

Prophet 铂慧 的协作飞轮 我们的研究表明,高效的协作包含了循序渐进的三个阶段。点击了解更多。

2022年,铂慧作为思科安全 (Cisco Secure) 的重要合作伙伴,帮助其推动营销运营模型转型,旨在增强不同职能部门之间的协作和效率。该转型项目帮助思科安全在本土和全球业务的不同职能之间都形成了更明确的架构,突显了战略协作对实现组织目标的重要意义。

另一个值得关注的案例是瑞幸咖啡 。曾经濒临破产的瑞幸花费大量精力优化其运营效率,在短短两年内便成功扭转局面,在2023年第三季度中实现了72亿元人民币的营收,同比增长84.9%。瑞幸采取的关键举措之一是将CMO杨飞的职位变更为首席增长官 (CGO)。除了品牌和营销方面的职责,杨飞还负责管理营收增长、需求驱动和客户体验。通过整合用户运营和品牌营销,瑞幸能够更密切地捕捉和回应客户需求,更快速地推进产品开发和创新,并即时推出营销活动,从而加速驱动需求和营收。

2024首要任务: 这一战略优先事项的核心不仅在于优化资源利用,还在于解锁业务方方面面还未开发的增长路径。通过打破各个业务领域之间的壁垒,促进不同职能之间的高效协作,企业将能实现全面而清晰的决策流程,最终推动业务成功,建立企业韧性。

4. 把握人工智能,注入变革动力

生成式人工智能 (GenAI) 技术已迅速成为全球范围内的一股变革力量,在亚太地区尤是如此。IDC的一项研究显示,亚太地区70%的企业高管正在积极探索或已经投资生成式AI技术。在我们最近的文章 中,我们也曾强调生成式AI将能如何用于提高品牌营销效果。然而,通过以为人本的洞察和以及坚实的品牌战略对其加以管理仍然至关重要。

虽然许多AI技术仍处于早期阶段,企业仍需要在组织内培养创新文化,才能在AI高速发展的关键时刻把握住这一新兴趋势的早期红利。 这不仅包括了提升团队运用AI技能的熟练度,还要将当下人们对AI技术应用的各种担忧和顾虑纳入考量。

除了运用生成式AI工具提高生产力,帮助员工具备必要的AI技能将能进一步解锁它的潜力,从大量的客户和市场数据中提取有价值的洞察。企业高管更应战略性地投入AI技术,以此提升客户体验,并根据客户的实时需求和行为调整产品和服务。

例如,7-Eleven日本 计划在2024年开始将AI用于新产品的文本和视觉内容生成。基于对店铺销售数据和社交媒体上消费者反馈的分析,7-Eleven希望显著减少产品规划所需的时间,并确保产品分销顺应新兴趋势。

同样,迪士尼 一直是整合新兴技术的先驱者。迪士尼乐园已经开始利用手环、物联网传感器和巧妙放置的摄像机收集游客数据。通过这种数据驱动的方法,迪士尼乐园的管理人员将能即时发现和解决景点拥挤问题,并根据游客的喜好向其推送个性化的促销信息,以此鼓励他们转移到较为空闲的区域。展望未来,迪士尼乐园还能用更丰富的方式利用生成式AI,来增强个性化客户体验,例如在游客进入餐厅之前预测他们的膳食需求。这为迪士尼带来了令人期待增长前景。

2024首要任务: 随着AI技术不断发展,企业必须不断加深相关知识,并制定清晰的指导规范和政策。这将能确保AI所驱动的洞察始终具备高质量和可靠性,帮助企业在快速变革的商业环境中做出明智的决策。