观点

通过战略能力建设构筑未来韧性——对话新航工程公司CEO

「非凡增长领袖」系列专访聚焦于全球市场的远见领袖,他们助力企业推动非凡增长——这是一种以人为本且务实可行的高影响力增长模式,推动组织更高效、更卓越、更持久地加速发展。

Chin Yau Seng 先生是新航工程公司(SIA Engineering Company,以下简称 SIAEC)的首席执行官。他于 2023 年 6 月加入公司,担任候任首席执行官,并于同年 10 月正式就任。

在与 Chin 先生的对话中,我们深入探讨了 SIAEC 如何借助战略性的能力建设,为企业锻造面向未来的组织韧性。随着航空业的持续演进,SIAEC 正不断拓展其技术实力,投入员工成长,并培育持续改进的文化。通过将内部文化与长期增长目标对齐,并积极拥抱创新,SIAEC 致力于在快速变化的全球环境中保持韧性、相关性和竞争力。

在您的组织中,如何定义“增长”?

Chin:作为一家航空维修(MRO)企业,我们为航空公司提供维护、修理与大修服务。要实现成功,我们必须持续适应全球商用航空业的发展,尤其是在近几年中,必须以高度灵活性应对层出不穷的供应链挑战。对 SIAEC 而言,增长意味着扩展能力以保持相关性,并通过规模化来维持竞争力。

在追求增长的过程中,我们不仅持续投资于技术能力和基础设施,也高度重视通过“软件”——即员工、流程,以及对质量与安全的坚定承诺——为业务注入更多价值。

飞机与发动机技术正在不断演进,并受到高油价和可持续发展等多重因素的驱动。通过积极拓展我们在新一代平台(包括新机型、发动机及其组件)上的能力,我们不仅开辟了新的业务增长点,也增强了企业应对未来的韧性。同时,我们同样关注旧平台所带来的业务机会,因为飞机和发动机往往具备较长的生命周期。

此外,投资于员工,确保他们掌握运用人工智能(AI)等新技术的技能与工具,也是实现可持续增长的核心要素。

能否进一步谈谈为什么投资员工如此重要?

Chin:有些企业将增长狭义理解为客户群、收入与利润来源的扩展。尽管这些是增长的重要指标,但我们绝不能忽略提升自身能力与培养人才的必要性。员工如何看待自身职责,以及他们对待工作与业务的态度,将直接决定组织的健康与企业的成功。

除了支持并鼓励员工拥抱数字化解决方案、从数据中获取更深洞察之外,更为关键的是,我们要培育一种学习、协作、创新乃至创业的文化,并让这种文化在组织内部生根发芽。

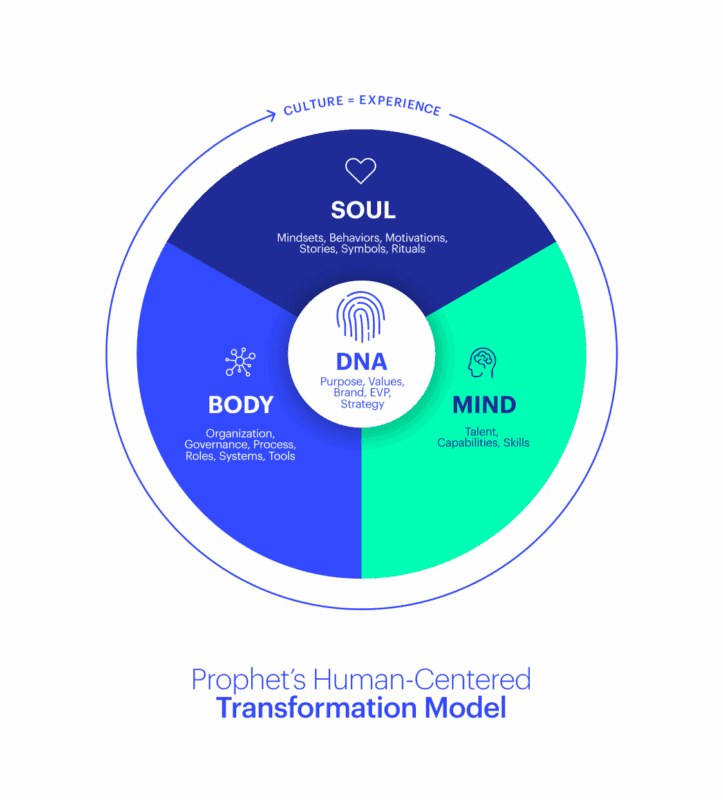

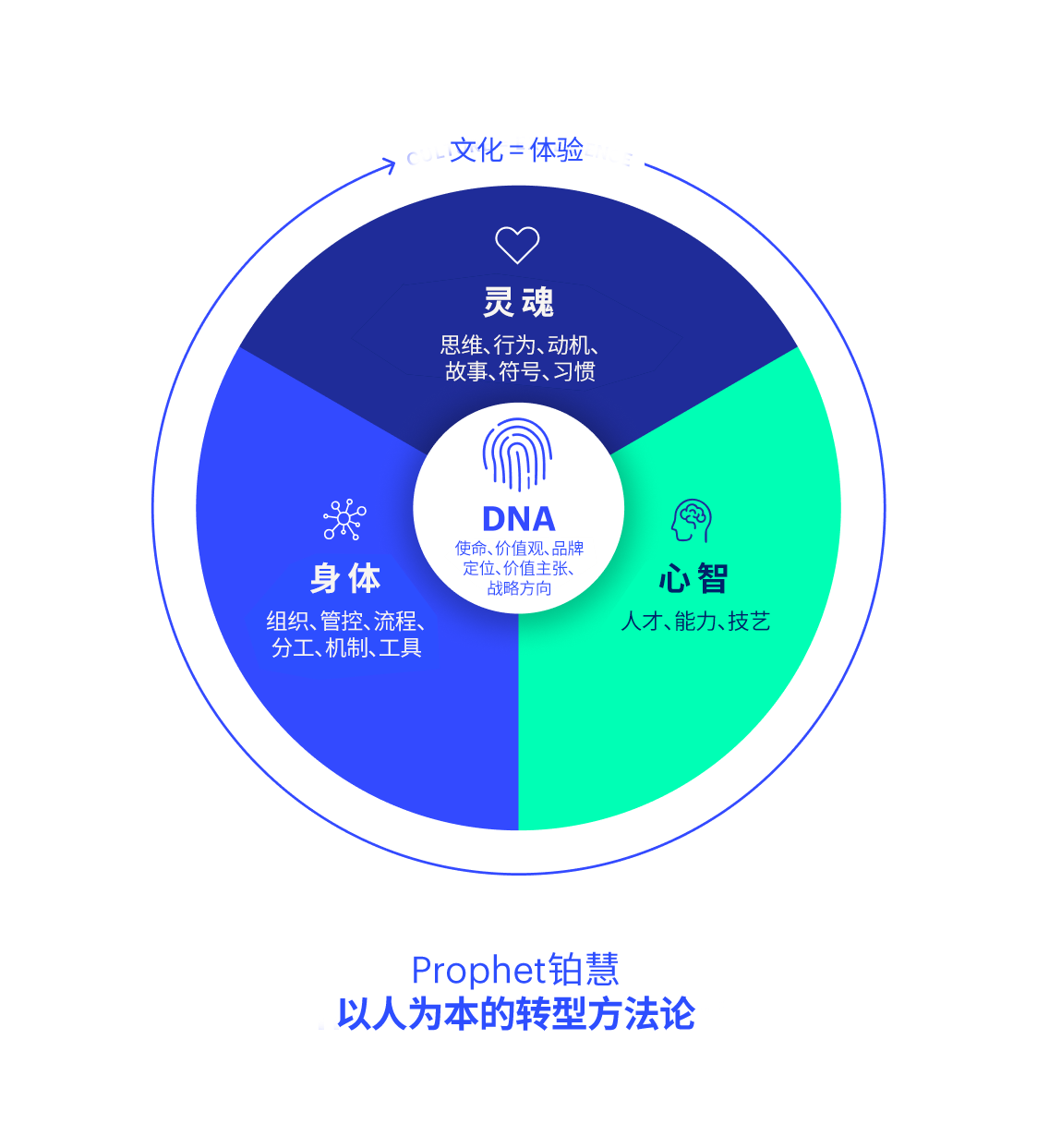

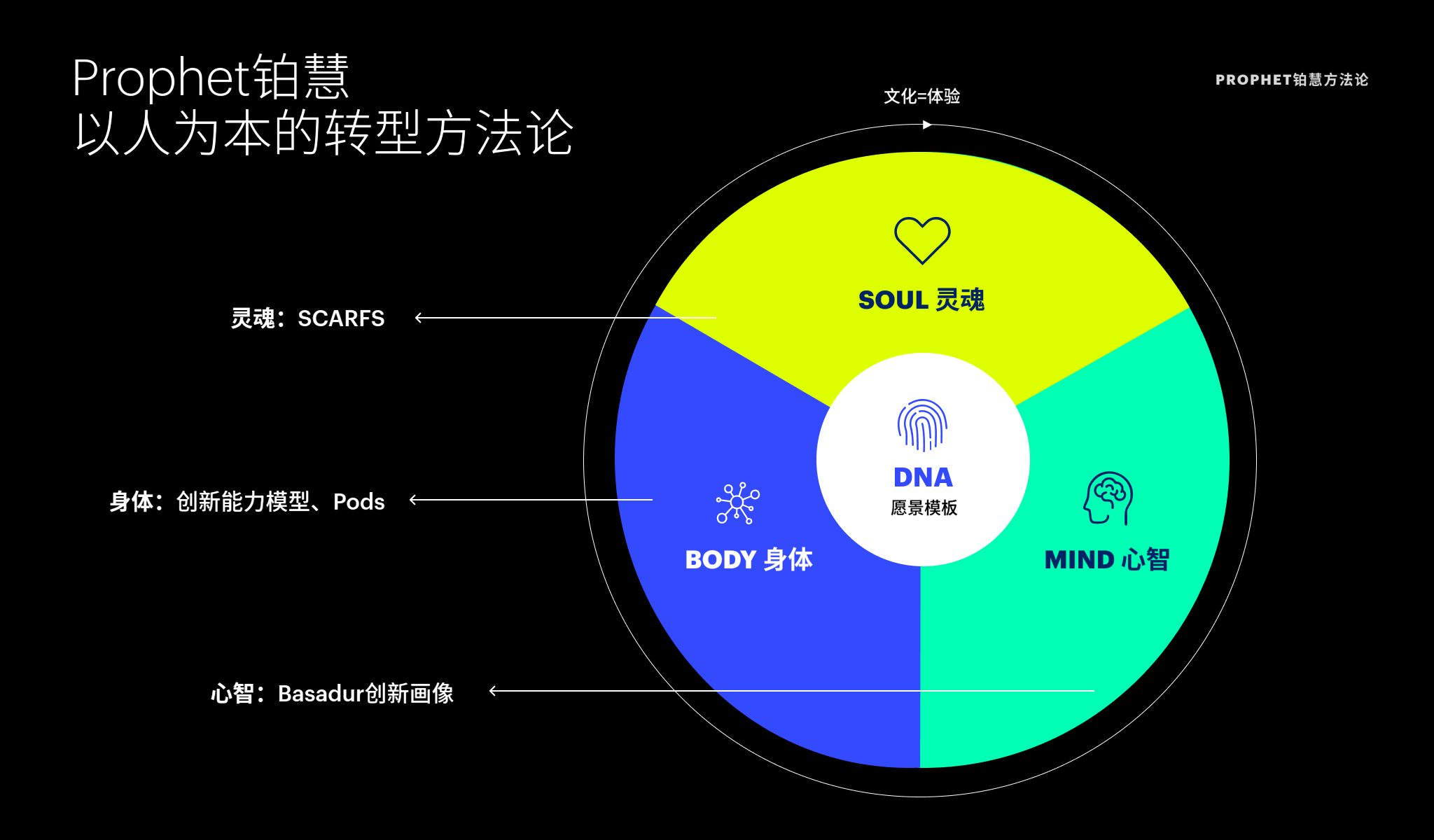

在我们推动的一项举措中,我们与 Prophet 铂慧合作开发并实施了“持续改进” (Continuous Improvement) 文化转型项目,旨在激励员工、凝聚共识,共同追求持续改进目标。该计划帮助员工释放潜力,培养“测试与学习”的思维模式,使他们将这些行为、习惯和行动真正融入 SIAEC 的日常运营。在我们的行业中,如果忽视对员工的投入,企业必将落后。

面对复杂商业环境,SIAEC如何应对挑战?

Chin:客户对我们的服务需求与航空业的整体表现紧密相关,这使我们自然暴露于经济、地缘政治等宏观风险之中。尽管许多风险超出我们控制范围,但在面对挑战时,我们必须提前布局,聚焦可控因素,并评估如何运用各种手段来增强韧性。

例如,新冠疫情暴露了供应链的脆弱性,促使我们变得更加敏捷和适应性强。疫情后,许多飞机零部件的供应链依然受扰,如果我们不能很好地应对,这将带来显著的业务影响。比如,在飞机定检时,某些零件缺失可能会大幅延长停场时间,从而导致机会成本增加、人力部署低效以及客户不满。为增强对这类情形的掌控力,我们正在推行新的企业运营系统(EOS),以提升灵活性、数据利用与流程效率。

此外,我们正积极将业务拓展至新加坡以外地区,扩大能力组合,以减少对特定飞机或发动机平台的过度依赖。

在人力资源方面,我们倡导协作与“测试与学习”的文化,鼓励并赋能员工主动行动,在日常工作中探索可行解决方案或优化措施,并持续寻求学习与成长的机会。这是我们打造敏捷员工队伍的策略之一,使他们能够从容应对新挑战,并在行业变化中识别新机遇。

除了外部挑战,SIAEC如何应对客户日益增长的需求?

Chin:尽管全球航空业仍面临阻力,但整体仍保持上升态势。不断扩大的中产阶级持续推动旅行需求,使航线维修 (Line Maintenance)1 为关键增长领域。在东南亚之外,中国、印度等新兴市场,以及美国、日本等成熟市场,都展现出长期的航线维修增长潜力,这些区域航班密集、市场容量大。

我们正积极推进地域多元化战略,以扩大业务覆盖与客户基础。以基地维修 (Base Maintenance)2 为例,我们正在马来西亚推进两个大型机库项目,并积极拓展菲律宾克拉克基地机库的客户群。

正如之前提到的,我们也在不断扩展新一代平台的能力。拥抱新技术与创新对我们而言是零风险的选择,既能满足客户需求,也助力自身发展。我们还通过并购、与原始设备制造商 (OEM)及其他伙伴设立合资企业,引入新能力或扩大 MRO 产能,从而更灵活地响应客户不断变化的需求并保持竞争优势。

我们与罗尔斯-罗伊斯 (Rolls-Royce) 和普惠 (Pratt & Whitney) 的合资企业正在不断扩大发动机维修产能与能力,并通过交叉销售深化客户关系、拓展合作网络。这不仅增强了我们服务的广度与深度,也确保我们持续为客户创造价值,保持相关性。

在这些增长举措中,AI 扮演怎样的角色?

Chin:人工智能,尤其是生成式 AI,对我们来说仍是一个持续探索的领域。它是提升运营效率和客户体验的必然发展方向。然而,AI 的成功应用离不开结构化的实施策略。我们必须以严谨的方式推进 AI 整合,并培养一支掌握新技能、善于适应变化的员工队伍。归根结底,AI 的价值在于帮助我们持续演进能力,将其应用于解决实际业务难题,从而更好地服务客户。

Chin Yau Seng

新航工程公司首席执行官

Chin Yau Seng 先生现任新航工程公司首席执行官。他于2023年6月以候任首席执行官身份加入 SIAEC,并于同年10月正式接任该职。

在此之前,他担任新加坡航空货运高级副总裁,负责 SIA Cargo (原为新航全资子公司) 重新并入新航后的货运业务。更早之前,他出任 SIA Cargo 总裁。

Since joining BOE in December 2020, he has spearheaded the company’s transformation into an IoT leader, achieving key breakthroughs:

- Revamped BOE’s master brand architecture to reflect its IoT pivot, launching China’s first semiconductor display technology sub-brand and shifting competition from scale-driven to value-driven.

- Championed BOE’s “Empower IoT With Display” strategy through integrated campaigns, reinforcing its market leadership.

- Pioneered innovative initiatives like ‘Hello BOE’ exhibitions and China’s first tech-edutainment show, “BOE’s Wonder Lab of Worry Solutions,” boosting awareness and engagement among end consumers.

- Introduced microfilms and video-driven storytelling to humanize BOE’s brand, conveying “BOE is Always with You” through warmth and innovation.

With over 20 years of brand and marketing leadership across China and APAC, Da Si has held executive roles at Motorola, AMD, and Amazon before joining BOE.

他还曾担任胜安航空 (SilkAir) 及老虎航空控股 (Tiger Airways Holdings) 的首席执行官。在调任 SIA Cargo 之前,他在新航担任销售与市场高级副总裁。

Chin 持有伦敦政治经济学院 (LSE,属伦敦大学体系) 会计与金融学学士学位,以及运筹学硕士学位 (优异)。

术语表

1. 航线维修 (Line Maintenance):主要涉及飞机在地面或航班间隙的例行检查、维修和维护,包括机身清洗和客舱清洁,以及推回、拖曳和地面支持设备操作等停机坪技术服务。SIAEC 的航线维修业务覆盖全球 30 多个机场,包括新加坡。

2. 基地维修 (Base Maintenance):指比航线维修更为复杂的全面性维护工作,包括详细检查、维修、改装以及飞机结构和部件的翻新。这类工作通常在 SIAEC 的维修机库中进行。目前,SIAEC 在新加坡拥有6个机库,在菲律宾有3个,另有2个位于马来西亚的机库即将竣工。

结语

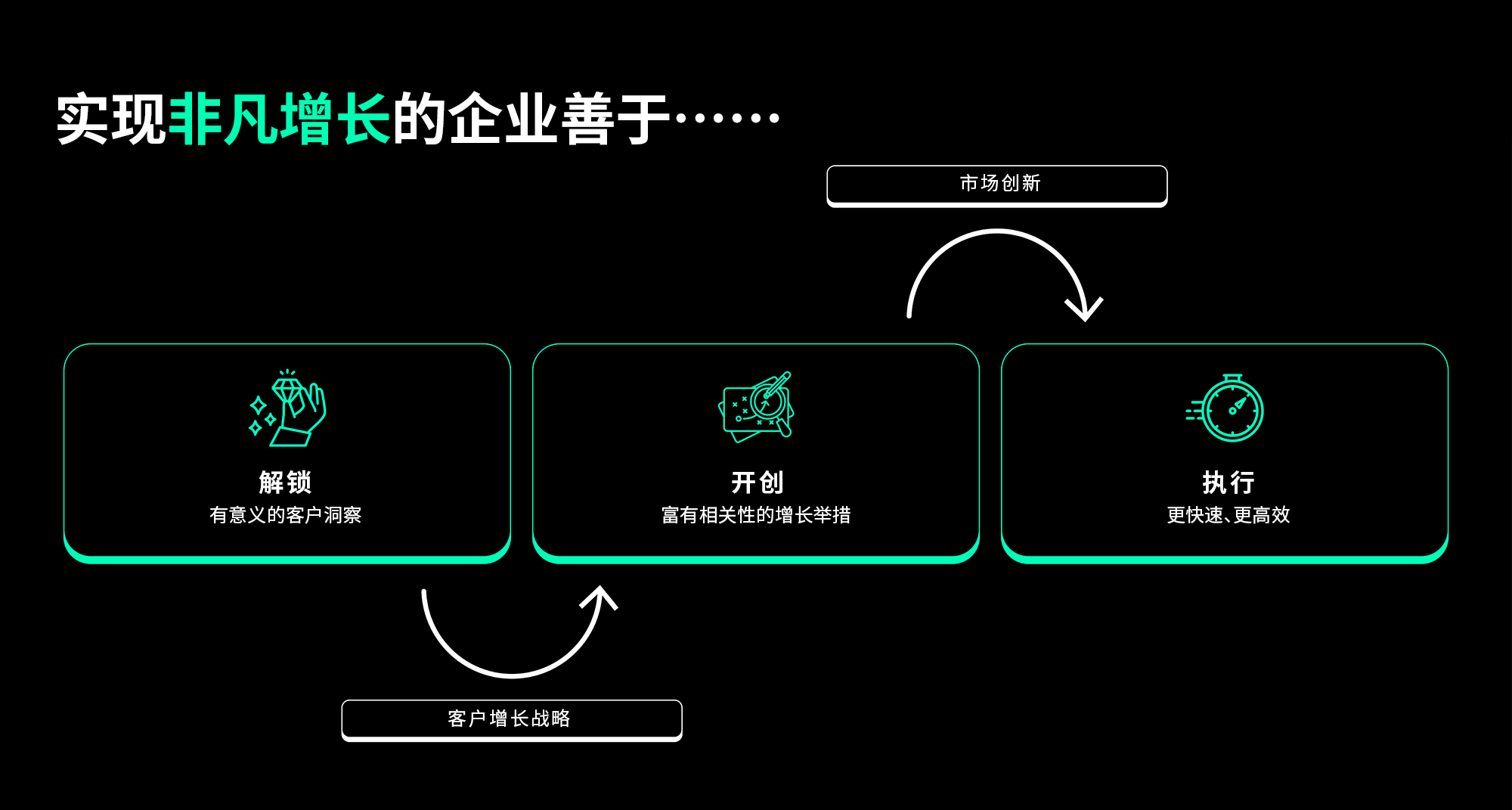

Prophet铂慧助力企业解锁非凡增长。

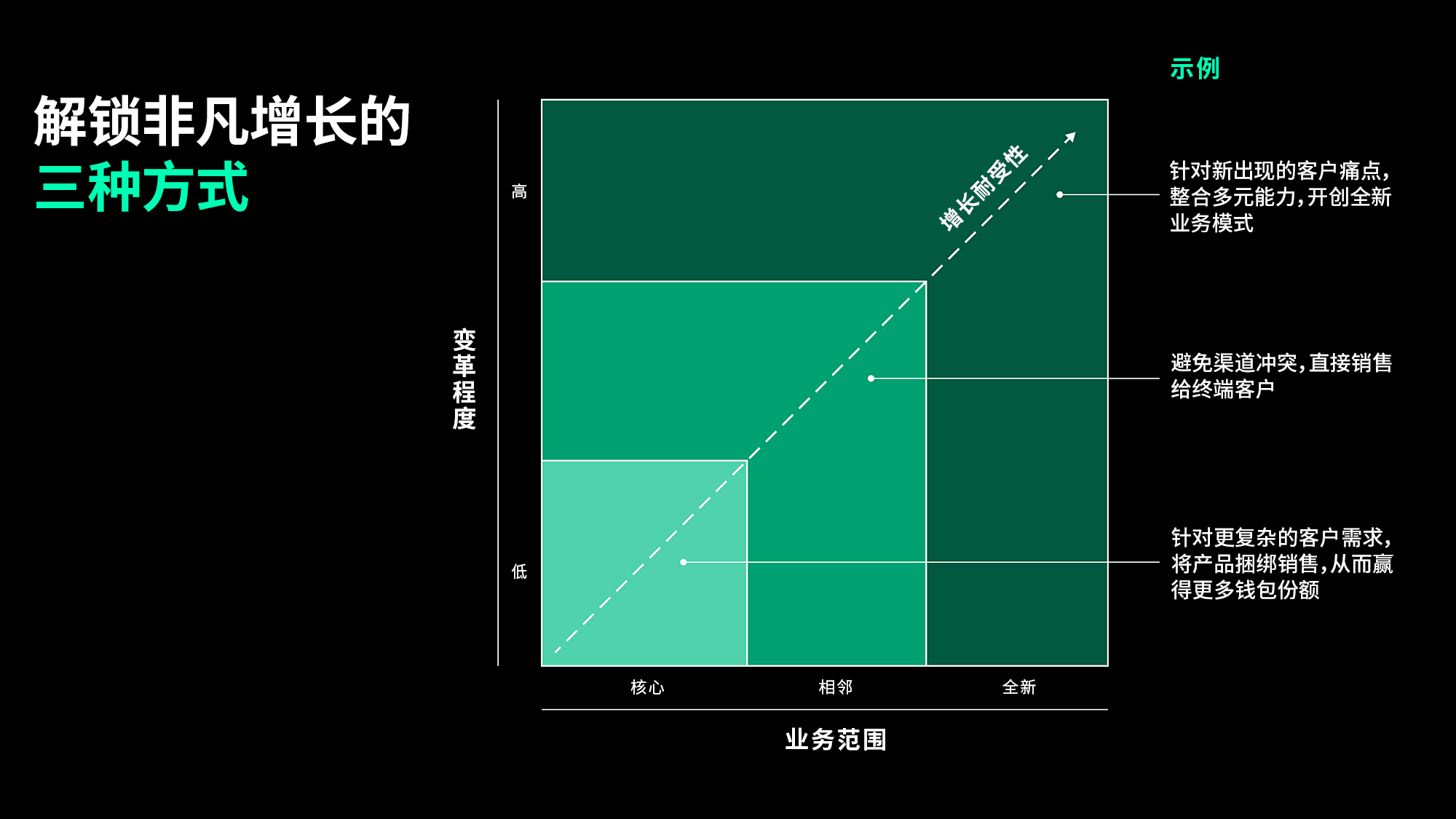

这是一种以人为本且务实可行的高影响力增长模式,推动组织更高效、更卓越、更持久地加速发展。这要求企业在加速市场响应的同时,构建匹配的组织能力、文化基因与商业模式,从而在市场颠覆中砥砺前行,创造持久影响。

我们始终以消费者洞察与商业成果为根基,为企业制定精准聚焦、务实有效的增长战略。